いつもご覧いただき、ありがとうございます。

認定申請とは、

検定期間3年終了後も、遊技機を設置して使いたい時に

認定申請を行い、認定の許可が取得できれば、更に3年間 設置できるようになる制度です。

認定申請の認定を受ける時の注意点

①ホールに 設置中 でなければいけません

②検定期間内 (検定が切れる1か月前まで) の申請が必要です

③認定を受ける遊技機が正常に稼動できる状態(役物が壊れていたりしたら不可)

認定申請書の提出先

営業所の所在地を管轄する 所轄警察署 に提出します。

認定申請の期日

当該遊技機の検定満了日の1ヶ月前までに認定申請書を所轄警察署に提出して下さい。

※認定申請関係書類の作成を考えると 概ね2カ月前 から準備する事になります。

※わからない場合は、認定書類の作成を依頼する中古販売業者 や

事前に所轄警察署に「お伺い」をたてたほうが、スムーズに話は進みます。

申請書類の提出 (更新版:令和6年4月)

(1)認定申請書(別記様式第1号)

※表紙です。(正本)と(副本)の2部作成します。

※鉛筆で右上に正本には正を書いて丸で囲む、副本には副を記入して丸で囲む。

※所轄によっては、検定期日と機種名を鉛筆で上部に記入してと言われる所もあります。

(2)(その2)

※別紙です。(正本)と(副本)の2部作成します。

(3)別紙(その2の補完)

※(正本)と(副本)の2部作成します。

※「別記様式第1号 その2」の記入方法が簡略化された為、新たに必要になりました。

(4)証紙貼付書(変更承認の時と同じ用紙)様式第33(第53条関係)

※正本のみ添付します。(証紙は、警察署内にある証紙販売所で購入します。)

※種目は、「 認定申請 」と記入します。

※証紙と証紙の間は少し開けて、用紙に貼りましょう。

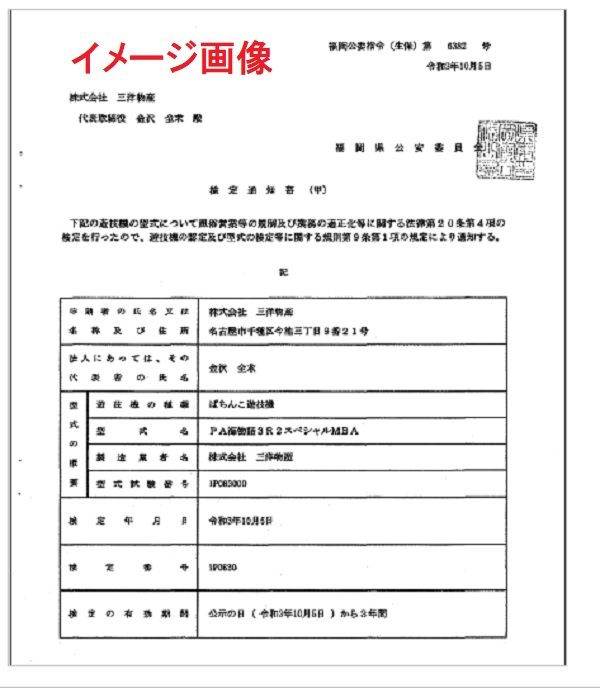

(5)認定関連書類「検定通知書(甲)の写し」「保証書(認定書類)」

※中古販売業者さんが持ってくる「認定関連書類」の事です。

※正本・副本 それぞれに必要です

申請書類の提出 画像(更新版:令和6年4月)

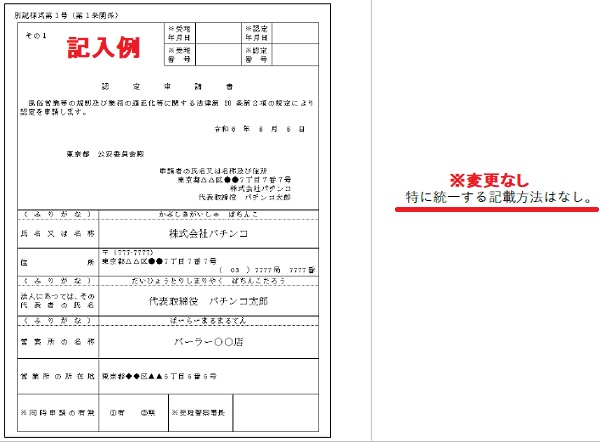

(1)認定申請書 別記様式第1号(第1条関係)その1

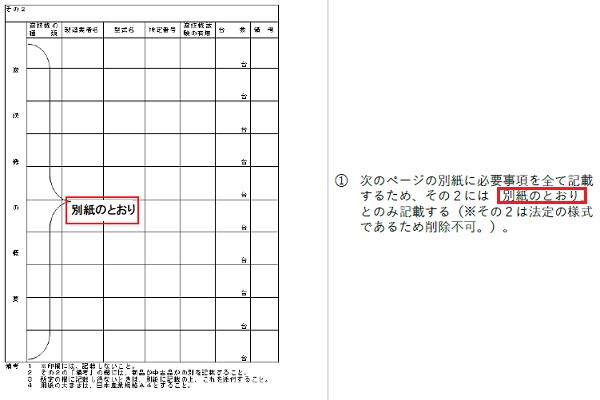

(2)認定申請書 別記様式第1号(第1条関係)その2

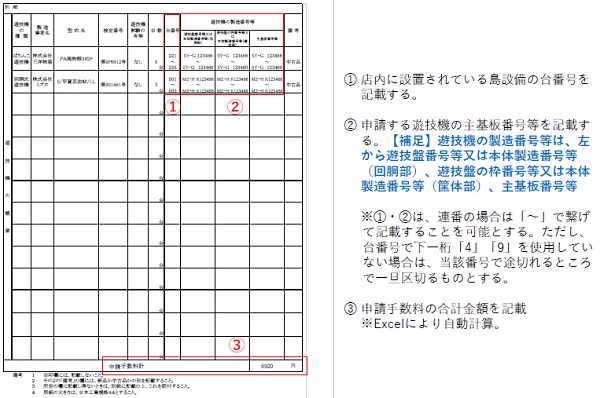

(3)別紙(その2の補完)

(4)証紙貼付書(変更承認の時と同じ用紙)様式第33(第53条関係)

(5)認定関連書類「検定通知書(甲)の写し」「保証書(認定書類)」

認定申請は、

原則として、【1申請複数型式】が可能になりました。

でも所轄によって、今まで通り【1申請1型式】の地域もありますので

書類を提出する各都道府県の所轄に確認したほうが良いです。

1機種毎に「1セット」必要になりますので、2機種あれば「2セット」必要です。

◆1セットの内容◆

=正本=

①認定申請書 別記様式第1号(第1条関係)その1

②認定申請書 別記様式第1号(第1条関係)その2

③別紙(その2の補完)

④証紙貼付書 様式第33(第53条関係) 正本のみ

⑤認定関連書類「検定通知書(甲)の写し」(用途:認定)

=副本=

①認定申請書 別記様式第1号(第1条関係)その1

②認定申請書 別記様式第1号(第1条関係)その2

③別紙(その2の補完)

④認定関連書類「検定通知書(甲)の写し」(用途:認定)

<例>同じ検定期間であっても、機種が違えば、それぞれ作成が必要です。

海A → 正本と副本

海B → 正本と副本

複数の機種でも 別紙(その2の補完) に記入すれば「1セット」で大丈夫です。

警察検査の為に、認定を受ける機械の台を止めるタイミング

遊技台が止めてある状態ですので、警察検査を受けて、承認の書類を受け取り

店舗に到着すれば、開放する(台を動かす)事が出来ますので、

そもそも最初から検査する遊技台を止めています。

①変更届で済むような軽微な部品交換は、事後報告の形になるので、

止める必要がありません。

②変更承認が必要な部品交換の場合は、申請する段階で、台を止めた状態にします。

そもそも台が故障しているので、止めているかもしれませんが・・・。

ちなみに、海のゴムが劣化してきて、部品交換をする場合は、

動かしている遊技台を申請する段階で止めなければいけません。

ただ、所轄により違いはありますが、

部品交換の場合は、警察検査を早めてくれるところもあります。

通常「5営業日後(概ね1週間)」 早い所「1~3日営業日後」

遊技業組合や所轄の担当官に聞いてみましょう。(お伺いをたてる)

厳密に言えば、申請する段階で、台を止めた状態にします。

(申請する前日の閉店後に止めます)

ただ、地域や所轄によって対応に温度差があり、大人の事情で

「警察検査の日に認定を受ける機械が、止まった状態であれば良い」という所もあります。

こういう場合は、前日の閉店後に台の電源を落とします。

いずれも地域によって対応が違いますし、

非常にデリケートな話になりますので

所属する遊技業組合に聞いてみたり、所轄警察署に相談してみて下さい。

所轄の担当官に直接聞けば、ほぼほぼ

原則として、「申請する段階で、台を止めた状態にして下さい。」

と言われると思われますが、もし担当官に聞く場合は、聞き方として

「認定の件で、確認させていただきたい事があるのですが、宜しいでしょうか?」

「認定申請を受ける機械は、いつ止めれば宜しいでしょうか?」

と聞くと、原則は申請する段階で止めなければ~・・・。と言いますが

ウチは、〇〇までに止まっていれば大丈夫だよ。など言ってくれます

認定申請の流れ

①中古販売業者に認定を受けたい機械の「検定通知書のコピー」「遊技機点検確認依頼書」

を添付して認定書類(保証書)の作成を依頼します。

→概ね2カ月前

②販売業者の取扱主任者が認定を受けたい機械の点検確認を実施します。

→遊技機に問題がなければ、確認証紙(認定申請用)を遊技台に貼付されます

→点検確認済書が交付されます

③認定書類(保証書)が出来上がると販売業者が届けてくれます。

→中古書類と同じような流れです

④自店の所在地を管轄する所轄警察署に認定申請書類を提出します。

→検定が切れる1ヶ月前までに認定申請書類を提出します。

→地域や所轄によって多少違いがあると思われますので、

1週間ほど余裕を持って提出したほうが安全です。

→1ヶ月前を過ぎると申請を受け付けてくれませんので注意して下さい。

⑤認定機の警察検査をしてもらいます。

⑥後日、所轄警察署から認定書類の出来上がり連絡がきたら、受け取りに行きます。

⑦認定通知書の写しを中古販売業者に送ります(FAX)

認定申請をする前に、営業を管轄する所轄警察署の生活安全課に

”遊技機の認定を受けたい旨”

”いつまでに認定書類を提出すれば間に合うのか?”

を事前にお伺いをたてるとスムーズに進みます。

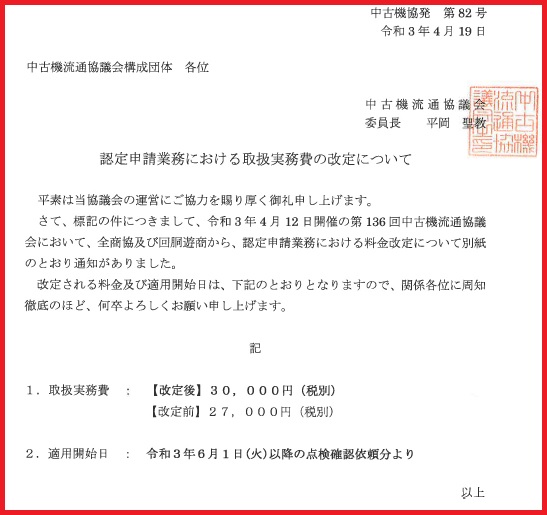

認定書類の作成費用 (販売業者に支払う費用)

取扱実務費(1件あたり) 27,000円(改定前) ➡ 30,000円(改定後)

(令和3年6月1日以降の点検確認依頼分より改定)

書類発給手数料(1機種あたり) 10,000円

点検確認料(1台あたり) 1,000円

確認証紙代(1台あたり) 300円

旅費交通費 実費

取扱実務費(1件あたり) 27,000円(改定前) ➡ 30,000円(改定後)

(令和3年6月1日以降の点検確認依頼分より改定)

書類発給手数料(1機種あたり)10,000円

点検確認料(1台あたり)5,000円

確認証紙代(1台あたり)300円

旅費交通費 実費

※取り扱い実務費を節約する為には、

なるべく認定を受ける機種の期間が近いもの(1ヶ月以内)は、一緒に依頼しましょう。

販売業者さんに見積もりをお願いすると一緒に受けれる機種と受けれない機種を

わかりやすく教えてくれます。

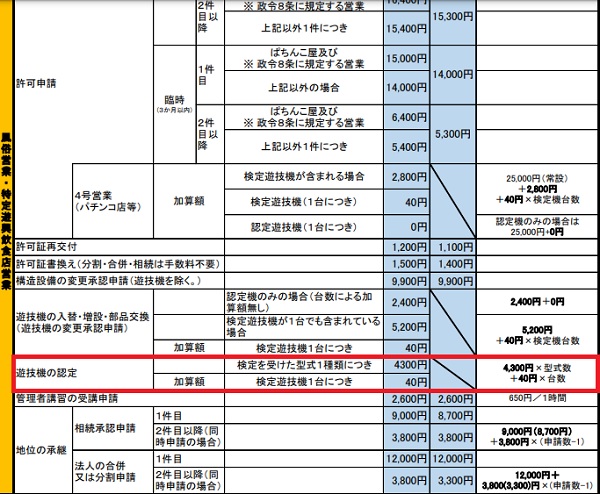

認定申請の費用 (警察申請の証紙代)

検定を受けた型式1種類につき 4,300円×型式数

検定遊技機1台につき 40円×台数

<例>海A×5台 海B×3台

海A 4300円+(40円×5台)=4500円

海B 4300円+(40円×3台)=4420円 合計 8920円

※新台入替と違い遊技機の認定は、「検定を受けた型式1種類につき4300円」が加算されます。

認定申請書 様式ダウンロード

▼ダウンロードはコチラ▼

※ダウンロードしてお使いください。

※中古機流通協議会で正式に定められた書類ですので、データ加工はしないでください。

認定申請 遊技機点検確認依頼書(令和3年10月1日 押印省略対応)

▼ダウンロードはコチラ▼

※中古機流通協議会で正式に定められた書類ですので、データ加工はしないでください。

※設置してある若い台番から記入する事

認定遊技機 移動報告書(令和3年10月1日 押印省略対応)

▼ダウンロードはコチラ▼

※中古機流通協議会で正式に定められた書類ですので、データ加工はしないでください。

証紙貼付書 様式第33(第53条関係)

▼ダウンロードはコチラ▼

新基準機の認定を受けない場合

遊技機が検定期間や認定期間を過ぎると「みなし機」と呼ばれます。

検定期間を3年経過した遊技台を 「検定みなし」

認定期間を3年経過した遊技台を 「認定みなし」

と呼ばれます。

検定切れや認定切れの台を

「はっきりと撤去しなければならない旨の法律がない」

ので検定を受けた機械とみなされる、認定を受けた機械とみなされるという事で

「みなし機」として設置されていました。

但し、風営法の法律の一部の改正があると

【CR機➔P機】【5号機➔6号機】の旧基準機から新基準機への移行は

完全履行する必要があり、旧基準機を全て撤去する必要があります。

※「みなし機」も例外なく撤去する必要がありますので注意して下さい。

※旧基準機は、検定切れ・認定切れになる前に撤去しなければいけません。

では、新基準機のP機やS機は、「みなし機」として、検定期間を3年経過しても

「みなし機」として、設置し続けられるのか、疑問が発生します?

コチラの答えも、以前と同様に「はっきりと撤去しなければならない旨の法律がない」ので、

「みなし機」として設置され続ける可能性はありますが、

速やかに撤去する方が安全です。という事で、

P機やS機の新基準機の認定を受けない場合は、”みなし機”として

扱えますが、はっきりいってグレーゾーンになりますので注意して下さい。

※詳細については、中古販売業者・各所轄警察署に、ご確認お願い致します。

コメント